クローズアップ研開 #02

冷凍機によるXRISMへの貢献とそれを支えた仕事の美学

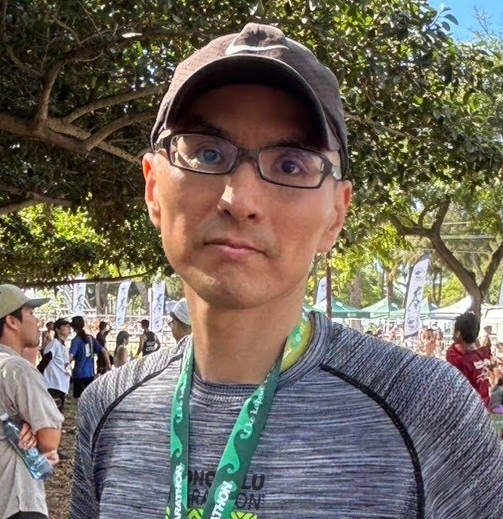

プロフィール

篠崎慶亮

研究開発部門

第二研究ユニット

主任研究開発員

今回は篠崎さんにお話を伺います。簡単に自己紹介をお願いします。

2006年より3年間の宇宙航空プロジェクト研究員(宇宙科学研究所)を経て、2009年に現部署に着任し15年目になります。現在は主に、機械式冷凍機など宇宙用冷却技術の研究開発、小型軽量な赤外線センサシステムの研究開発、および冷却を要する衛星のプロジェクト連携などが主業務です。

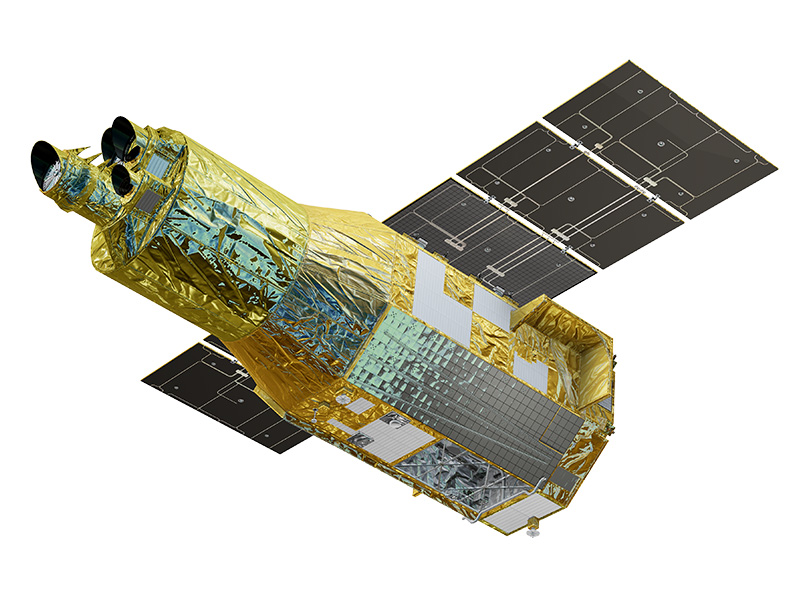

早速ですが、研究開発部門第二研究ユニットが持つ冷凍機技術がX線分光撮像衛星XRISMに適用されたとのことで、色々とお聞きしていきたいと思います。まずは、研究開発部門がXRISMプロジェクトと連携することになった経緯を教えてください。

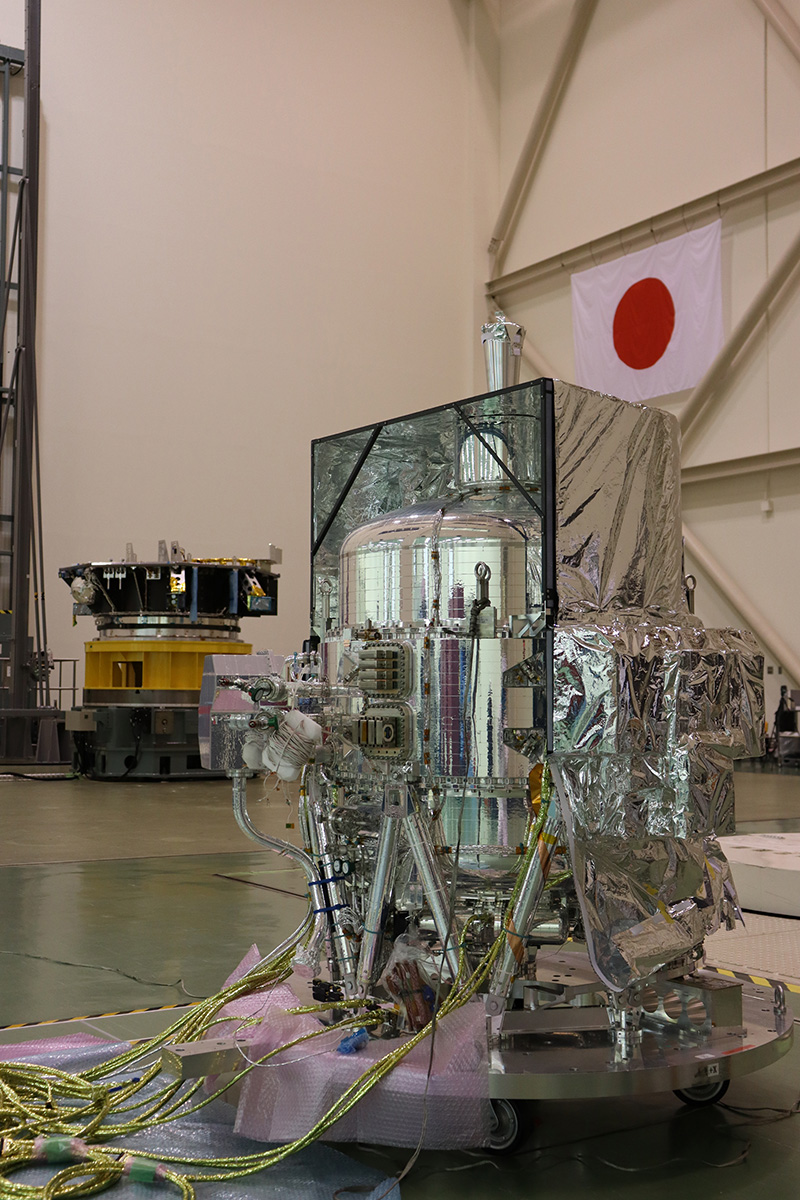

X線天文衛星XRISMには、50mK (-273.1℃)で動作させるX線カロリメータという検出器を用いた観測装置Resolveが搭載されています。この検出器の冷却には複数の機械式冷凍機、液体ヘリウムそして断熱消磁冷凍機(NASA担当)を用います。とても複雑な冷却システムであるため、機械式冷凍機の開発に関わってきた研開部門のわれわれ冷凍機チームに、概念検討や各開発・検証結果の確認について依頼がありました。

そもそも「冷凍機」とはどのようなシステムなのでしょうか。役割や必要性を教えてください。

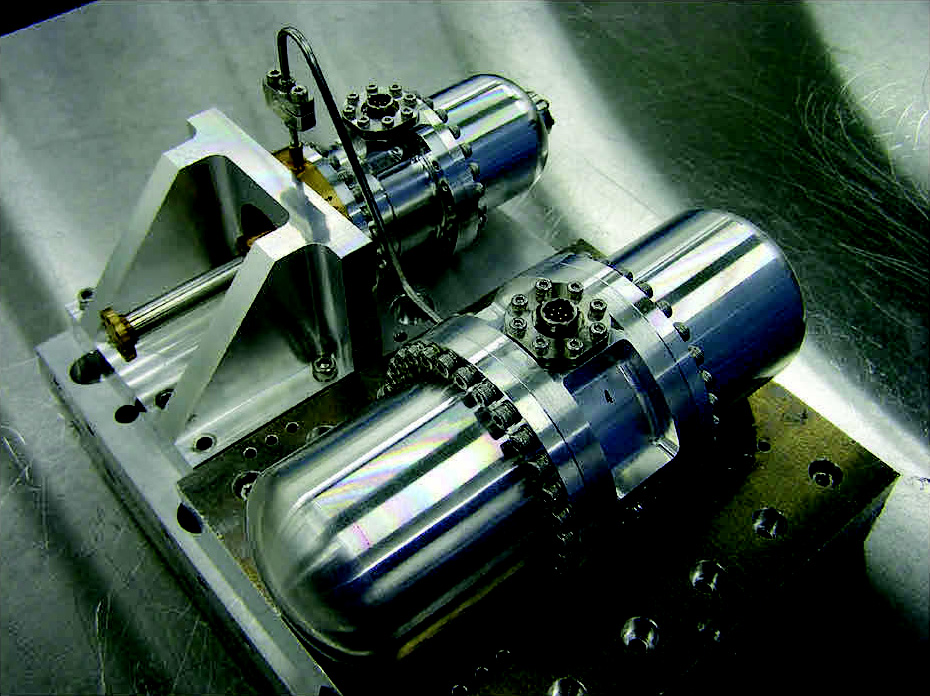

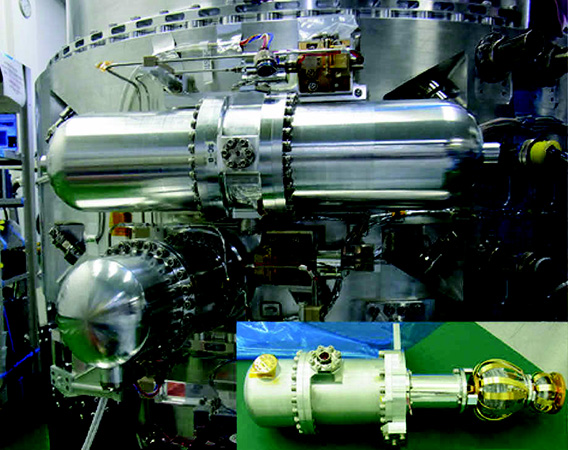

XRISMを始め、多くの観測衛星にはそれぞれのミッションに応じて、光や赤外線、放射線等の検出・測定を行うための高感度な検出器が搭載されています。検出器は温度が高い状態ではノイズが入ってしまい正確に測定することができないため、冷却して使用する必要があります。そこで必要になるのが、検出器を液体窒素温度(約マイナス196℃)以下まで冷却する冷却技術です。近年は圧縮機を用いた機械式冷凍機が主流です。研究開発部門(第二研究ユニット)では、少ない投入電力で高い冷凍能力を得られる「高効率」で「軽量小型」な冷凍機を目指して研究開発を行ってきました。

(出典: K.Narasaki et al. 2019, Cryocoolers 19, 613)

(出典: K.Narasaki et al. 2019, Cryocoolers 19, 613)

冷凍機は検出器の使用になくてはならない重要な技術なのですね。ところで、冷凍機の試験は長期戦と聞きましたが・・・

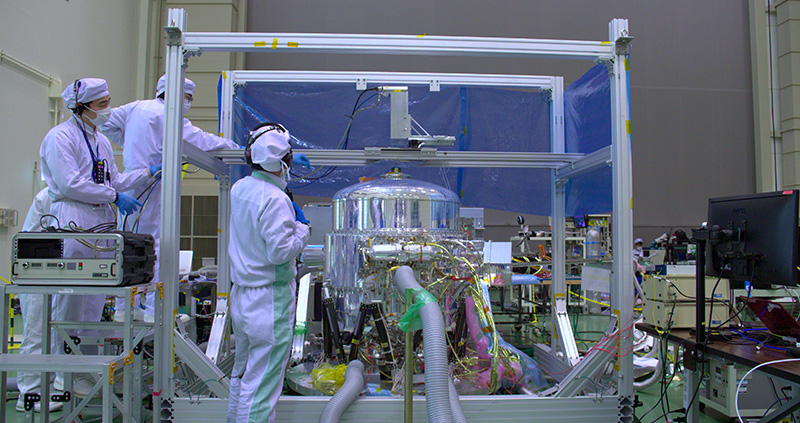

そうなのです。冷却時間を要することもあり、個々の試験でも夜中まで続くことがありますし、開発も長期に渡りますので、忍耐と体力が試されます。

長期の開発や試験の気分転換はどのようにされていますか。

冷凍機の試験は長期戦ですが、業務とは離れて、犬の散歩や家族揃っての映画鑑賞がリフレッシュになったりしています(笑)。ランニングもしていますので体力面でも鍛えられているかもしれません。

日常生活でも鍛えられているのですね!話は戻りまして、XRISMの冷凍機の開発では、どのような点でプロジェクトに貢献したのでしょうか。

XRISMは、X線天文衛星ひとみ(2016年2月に打ち上げられたが残念ながら約1か月で運用終了)の代替機ですが、コストやスケジュールの制約が厳しい中でより信頼性の高い開発を求められました。冷凍機については検証が困難となる事項が生じましたが、私が中心となって約1年かけたリスク評価を行い、打ち上げ可能と判断できた点が、最も貢献できたところです。

XRISMは2023年9月7日に打ち上げられ、現在定常運用中です(2025年2月現在)。これまでにXRISMの冷凍機開発についてどのような成果が得られましたか。

XRISMの各観測装置に搭載された3種類の冷凍機はいずれも想定通りに動作し、XRISMのファーストライト観測に貢献しました。加えて、打ち上げ前に想定されていた最悪ケースに対し余裕ある低温環境を作り出せているため、全ての液体ヘリウムが蒸発するまでの寿命は要求寿命3年よりも大幅に長いと推測されます。よって、より多くの観測成果が期待できます。

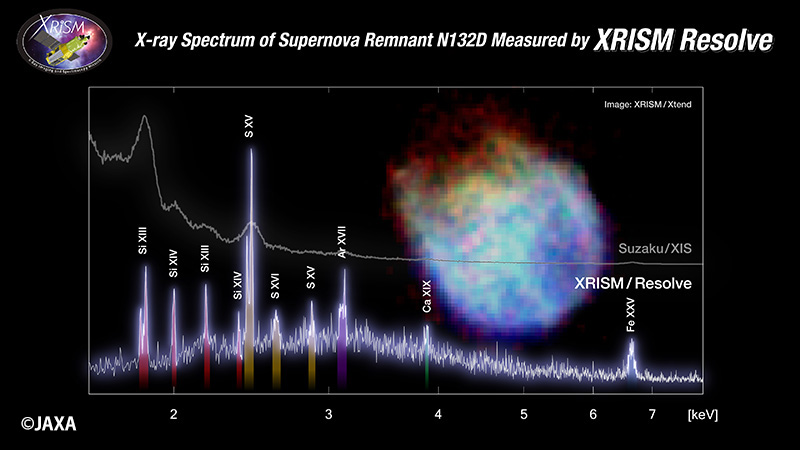

太陽系からの距離は約16万3000光年。白色で示したスペクトルはResolveで取得されたもの。灰色で示したスペクトルはX線天文衛星「すざく」で取得されたもの(出典:Bamba et al., 2018, ApJ, 854, 71)。グラフの背景の画像はXtendにより撮影されたN132D。

一通り終了したときの率直な気持ちを教えてください。

「ひとみ」の検討開始から18年、XRISMが打ち上がり、冷却システムが問題なく立ち上がり定常観測が行われるようになって、少しだけホッとした気持ちでした。

ただし、冷凍機は要求寿命 (XRISMでは3年)を達成することが使命です。また、XRISMでは残念ながら、観測すべきX線の一部を通すゲートバルブを開くことが出来ていないため、今後、ゲートバルブを開くリカバリ運用も検討されています。今後も気を引き締めて対応します。

開発に取り組む中で、研究者として学んだことはありますか。

一番学んだことは、「Test Like You Fly」、やはり徹底的に軌道上環境を模擬して打ち上げるべし、という点です。

多くの成果を得られたXRISMの冷凍機開発ですが、今後の目標や展望をお聞かせください。

XRISMなどで開発された冷凍機を一つでも多くのミッションに搭載したいと考えています。そのために、これまでJAXA内外問わず多くの方の長年の努力で培われた冷凍機技術を礎とし、さらなる長寿命化・高信頼化を目指したいと思います。

冷凍機の長寿命化の実績など、更なる成果を期待しています。それでは、最後に篠崎さんにとって、研開部門における研究業務とは何ですか。

「縁の下の力持ち」です。他では出来ないことを徹底的に調べ、データ蓄積し、技術を積み上げ実績を生む事に本部門の美学があると信じています。

ありがとうございました。

※2025年3月現在の情報です。