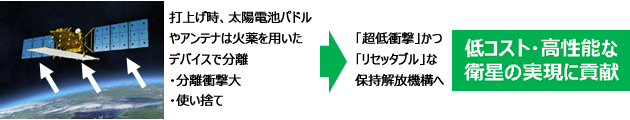

低衝撃保持解放機構の開発

「100Gsrs以下の超低衝撃かつリセッタブル」な保持解放機構技術により、人工衛星搭載機器の衝撃環境を大幅緩和します。衛星の製造・試験コストが低下し、設計自由度が拡大します。

研究の概要

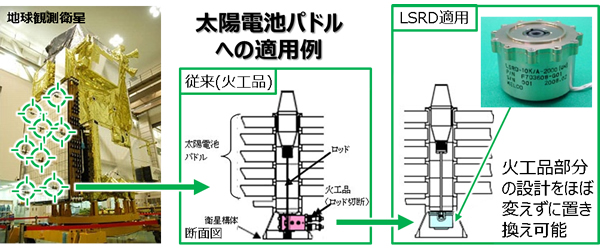

人工衛星は小さく畳んでロケットに積み、軌道投入後に様々な部品を展開します。今までは火薬を使った分離装置(火工品)が広く使われていましたが、作動時の衝撃が大きく、搭載する機器の設計や検証にコストがかかっていました。 形状記憶合金を用いることで衝撃がほとんど発生しない分離装置「低衝撃保持解放機構(Low Shock Release Devise:LSRD)」を三菱電機株式会社と共同で開発しました。

低衝撃保持解放機構を用いることで以下のメリットがあります。

衛星の小型化

- 衝撃が小さくなるため、衝撃に弱い機器を自由に高密度に配置でき、衛星の小型化に貢献します。

コスト低減

- 耐衝撃設計にかかる設計や試験のコストが削減できます。

- リセッタブルなため消耗品費が削減(火工品は試験毎に使い捨て)できます。

- さらに、火薬を使わないため安全であり管理コストも低下します。

設計自由度の拡大

- 衝撃に弱い材料も使用可能になり、機器設計の幅が広がります。

研究成果(より詳細な研究内容)

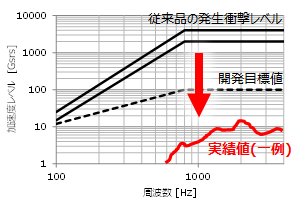

低衝撃性能と効果見積り

図1 作動時の分離衝撃

図1 作動時の分離衝撃従来品を大きく凌駕する、100Gsrs以下を実現しました。(図1)

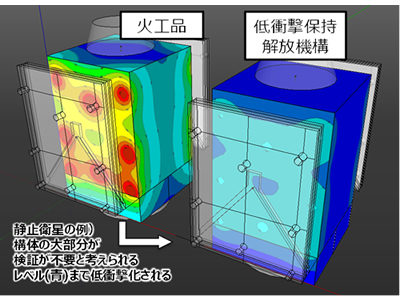

これにより、事前の衝撃試験が大幅に省略できる可能性があります。(図2)

図2 衛星の衝撃レベル低減効果

図2 衛星の衝撃レベル低減効果*太陽電池パドルの例

*NASA-STD-7003A、PYROSHOCK TEST CRITERIAより下記の衝撃減衰式を参照。

JERG-2-130-HB001、衝撃試験ハンドブックより衝撃試験の省略方法を参照。

主要諸元

| 寸法 | Φ50mm×43mm以下 |

|---|---|

| 質量 | 350g以下 |

| 保持荷重 | 10kN(1020kgf)以下 |

| 分離衝撃 | 100Gsrs以下 |

| 温度範囲 | -55(-80)~+60℃ |

| 再使用回数 | 20回(その場で再セット可能) |

コンポーネントカタログ:低衝撃保持解放機構(LSRD-10K/C-2000)

発表論文等

- 宮馬浩、小原新吾、鈴木峰男、中川潤、松井崇雄、岩田理:「低衝撃保持解放機構の開発」、第51回宇宙科学技術連合講演会, (2007) 1F17

- 宮馬浩、小原新吾、高畑博樹、中川潤、大和光輝、松井崇雄:「SLATS太陽電池パドル用低衝撃保持解放機構の概要」、第56回宇宙科学技術連合講演会, (2012) 3D07