ERG搭載 超エネルギー電子観測装置(XEP)

宇宙科学研究所が開発するジオスペース探査衛星(ERG衛星)に第一研究ユニットの開発している超高エネルギー電子観測装置(XEP)を搭載します。本プロジェクトでは、放射線帯電子加速の現場であるジオスペース赤道面において 「広いエネルギー範囲の粒子」と「広帯域の電磁場・波動」、つまり粒子・電磁場・プラズマ波動の統合観測を実現し、宇宙嵐に伴うジオスペースの変動とそれに伴う相対論的電子生成のメカニズムを探ることを目的としています。 小型科学衛星2号機は2016年度の打上げを目指しています。XEPは、本プロジェクトにおいて放射線帯の外帯電子を観測し、磁気嵐時に起こる放射線帯電子の消失・加速メカニズムの解明の一翼を担い、宇宙天気(宇宙放射線環境予測)への貢献が期待されます。

研究の概要

ERG衛星プロジェクトの目的

- 地球磁場がうみだす高エネルギー電子の生成・消滅の現場を世界で初めて観測。

- 1958年の発見以来謎とされてきたヴァンアレン帯の生成・消滅のメカニズムを実証的に解明。

科学的背景(2つの学説):ヴァンアレン帯の高エネルギー電子の成因の2つの学説

- 【外部供給説】

- 高温電子が外から地球磁場に押し込まれて(圧縮されて)高エネルギー化する説

- 【内部生成説】

- 地球磁場を伝わる波動とプラズマが共鳴して、低エネルギー電子を加速する説

超高エネルギー電子観測装置(XEP)概要

ERG衛星搭載ミッション機器はプラズマ粒子観測装置、電磁場・波動計測装置、波動粒子総合作用解析装置(SWPIA)から成り立ち、本研究で開発しているはプラズマ粒子観測装置(LEPi、MEPi、LEPe、MEPe、HEPe、XEPe)における 電子の最高エネルギー領域(400keV~20MeV)を計測する役割を担っています。

XEPは5枚の半導体センサ(SSD)とシンチレータ(GSO)で構成されています。また、コンタミネーションを除去する為にアンチシンチレータ構造も有します。

今回は第一研究ユニットで初めてのサイエンス衛星搭載となり、計測精度(高分解能)の要求が非常に高いため、シミュレーションによる解析・照射校正試験の実施しています。本研究を通して国内で初めて2MeV以上の電子を低フラックスで照射出来る設備 (共同研究:京大原子炉実験所)を開拓し、データの取得に成功しています。

XEPを搭載したジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)は、2016年12月20日に打ち上げられ、現在データを取得中です。データは宇宙環境データベース(SEES) にて公開中です。

「あらせ」による大規模太陽フレアに伴って発生した宇宙嵐の観測について

| 対象粒子 | 電子 |

|---|---|

| エネルギー範囲 | 400keV~20MeV |

| 視野範囲 | ±10度(1方向) |

| エネルギー分解能 | SSD:25keV シンチレータ:60%以下 |

| カウントレート | 5×104cps以下 |

| 重量 | 5.28kg |

| 電力 | 19.9W |

| 寸法 | 317mm×250mm×174mm |

| 出力データ | ミッションデータ リストデータ(SWPIA用ミッションデータ) 宇宙天気データ(準リアルタイムデータ) |

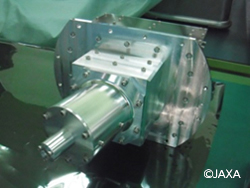

XEP(EM)写真

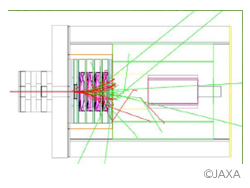

XEP(EM)写真 シミュレーション結果(一例)

シミュレーション結果(一例)